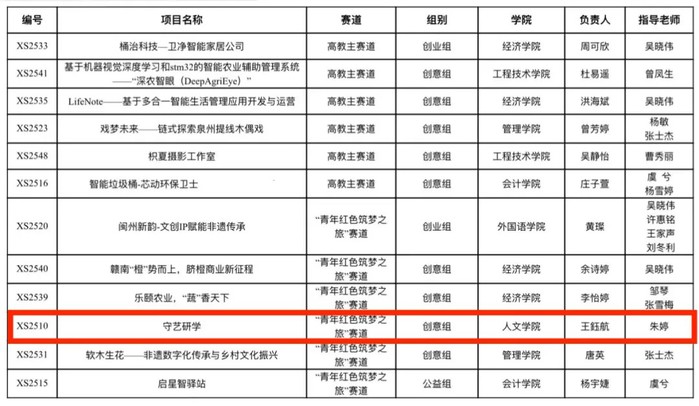

我院学子在中国国际大学生创新创业大赛(2025)太阳集团校赛中,从众多团队里脱颖而出荣获校赛银奖,这枚奖项的背后,究竟藏着怎样的故事?让我们一起来看看这个团队经历了哪些难忘的挑战与收获吧!

项目名称:《守艺研学》

赛道名称:“青年红色筑梦之旅”赛道

项目组别:创意组

1.你们团队的项目主要解决什么问题?当初为什么选择做这个方向?

我们的项目主要解决研学市场上出现“重旅行,轻教育”、“文化底蕴不足,主题单一、缺乏美育引导”等问题。市场上出现非遗项目扎堆:随着“非遗热”兴起,大量同类题材舞台剧涌现,大量同类题材舞台剧涌现,如莆仙戏、闽南歌仔戏、木偶剧等改编作品,还有如皮影戏、昆曲、木偶剧等改编作品,导致观众审美疲劳。包括相比《只此青绿》等成功案例,多数非遗剧目缺乏衍生品(如数字藏品、文创周边)开发能力,难以形成长尾收益。

为什么选择做这个方向?因为研学市场规模非常庞大,但是缺乏美育教育的引导,想通过红色舞台剧和特色定制研学打造“观演→参与→共创”的递进式学习体验,在传承传统文化的同时提升美育素养。沉浸式的舞台剧让人们深入感受非遗魅力与红色文化,唤起对传统文化和红色历史的情感共鸣。

2.准备的整个过程大概持续了多久?期间怎么分工、怎么推进的?

从项目思路到着手准备有小半年,其间所有团队成员共同完成,王鈺航同学作为项目总负责人精准把控项目方向,统筹资源整合,推动团队高效协作,致力于打造沉浸式舞台剧研学体验。其他团队成员在擅长的专业领域上各司其职,大胆发挥自身优势与特长对项目的各方面助力。

在项目推进过程中充分的进行地方调研工作以及项目规划,与专注于研学、舞台剧领域中更为专业、经验丰富的人士进行交流学习,同时与各基地、平台合作过程中不断优化产品服务、质量等。

3.此次参赛对于你们来说有什么经验可以分享给大家呢?

结合时代下国家及政府部门的重点发展领域,做一个实际调查,并且结合时代热点问题进行深入分析,在分析过程中需要打开创新思路,往市场上稀缺或缺乏竞争的领域探索。从社会热点(如老龄化、碳中和)、政策导向(乡村振兴、专精特新)或自身专业中挖掘问题。项目要思考落地可行性,切记盲目追求“黑科技”。在项目建设过程中,要充分发挥团队成员的优势,“找对人比找牛人更重要”。在项目推进过程中还要积极与导师沟通,导师们是你强有力的后盾。在资源背书上争取校企合作盖章、媒体报道等,增强可信度。在项目计划书上内容要丰富,重点分析市场、盈利模式(要有清晰流程图)、竞品对比(表格可视化),要突出项目产品的核心优势。

这一次的银奖,是他们长时间准备、多次打磨项目的成果。一路走来,有困难也有收获,更有彼此支持与坚持留下的印记。(王钰航、陆泽铖/文 王钰航/图)